Pour ne pas conclure : perspectives pour les prochains maillages féministes

À l’heure où les partenariats de recherche commencent à être mieux financés et où les mouvements féministes – se déployant tant dans les groupes qu’à l’université – sont particulièrement visibles, la richesse des acquis des dix dernières années (2012-2022), fruits de luttes acharnées, est évidente.

Il y a fort à parier que cette effervescence, inspirée d’actions féministes sans cesse renouvelées depuis quarante ans, se poursuivra. Ayant impulsé de nombreux projets significatifs, ce foisonnement de la recherche-formation partenariale féministe constitue un formidable levier; le chemin que nous avons collectivement parcouru s’ancre dans les actions des groupes féministes et a favorisé des retombées sociopolitiques d’envergure, dont certaines sont illustrées dans ce numéro. Plusieurs projets impliquant des chercheur·es féministes et des groupes de femmes*1Personnes s’identifiant comme femmes. (actifs en défense de droit, accompagnement, intervention féministe intersectionnelle, culture, etc.) soutenus par le Protocole UQAM-Relais-femmes du Service aux collectivités (SAC) ont contribué à ce panorama. Ceux-ci rendent justice à l’apport des militantes féministes à la transformation sociale du Québec au cours des dernières décennies.

Comment se projeter dans les dix prochaines années ? Tout d’abord, cette conclusion effectuera un bref retour sur certains éléments structurants mis en lumière lors du 40e anniversaire du Protocole et dans ce numéro du Cahier de l’IREF, puis dégagera des perspectives susceptibles d’éclairer les actions futures.

La vigueur d’un mouvement : des pratiques partenariales éclairées

Il est certain que les partenariats de la période 2012-2022 ont constitué autant d’occasions de coconstruire et renforcer nos savoirs collectifs. Plus d’une cinquantaine de projets se sont concrétisés et les textes ici colligés n’en représentent qu’un mince échantillon. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que plusieurs portent sur la thématique des violences subies par les femmes*; en effet, ces violences ont suscité d’importantes mobilisations féministes au cours des dernières années et autant de retombées sociopolitiques d’envergure. Du reste, les projets accompagnés par le Protocole touchent des thématiques beaucoup plus éclectiques et variées (éducation, éducation populaire, culture, intervention, santé, environnement, économie, etc.), à l’image des préoccupations des mouvements féministes et des groupes qui les composent.

Nous avons pu constater de nombreux avantages à la recherche et à la formation partenariales au fil des ans, lesquelles font partie du continuum d’action politique des groupes, en tant que jalon de la pratique sociale. Hormis la mise en réseau d’universitaires et de groupes de la société civile, l’émergence d’une culture de coconstruction à la croisée de plusieurs disciplines et approches s’est avérée un levier significatif. Comme en témoignent les textes de ce numéro, des pratiques novatrices se sont révélées, en écho aux défis imposés par les crises conjoncturelles et enjeux structurels vécus par les groupes féministes. Pour n’en nommer que quelques-uns, pensons à la pandémie de COVID-19, à la vague de féminicides depuis 2020, aux nombreux enjeux auxquels font face les regroupements nationaux et les groupes locaux, notamment en matière de financement, d’intégration de discours et pratiques intersectionnelles, etc.

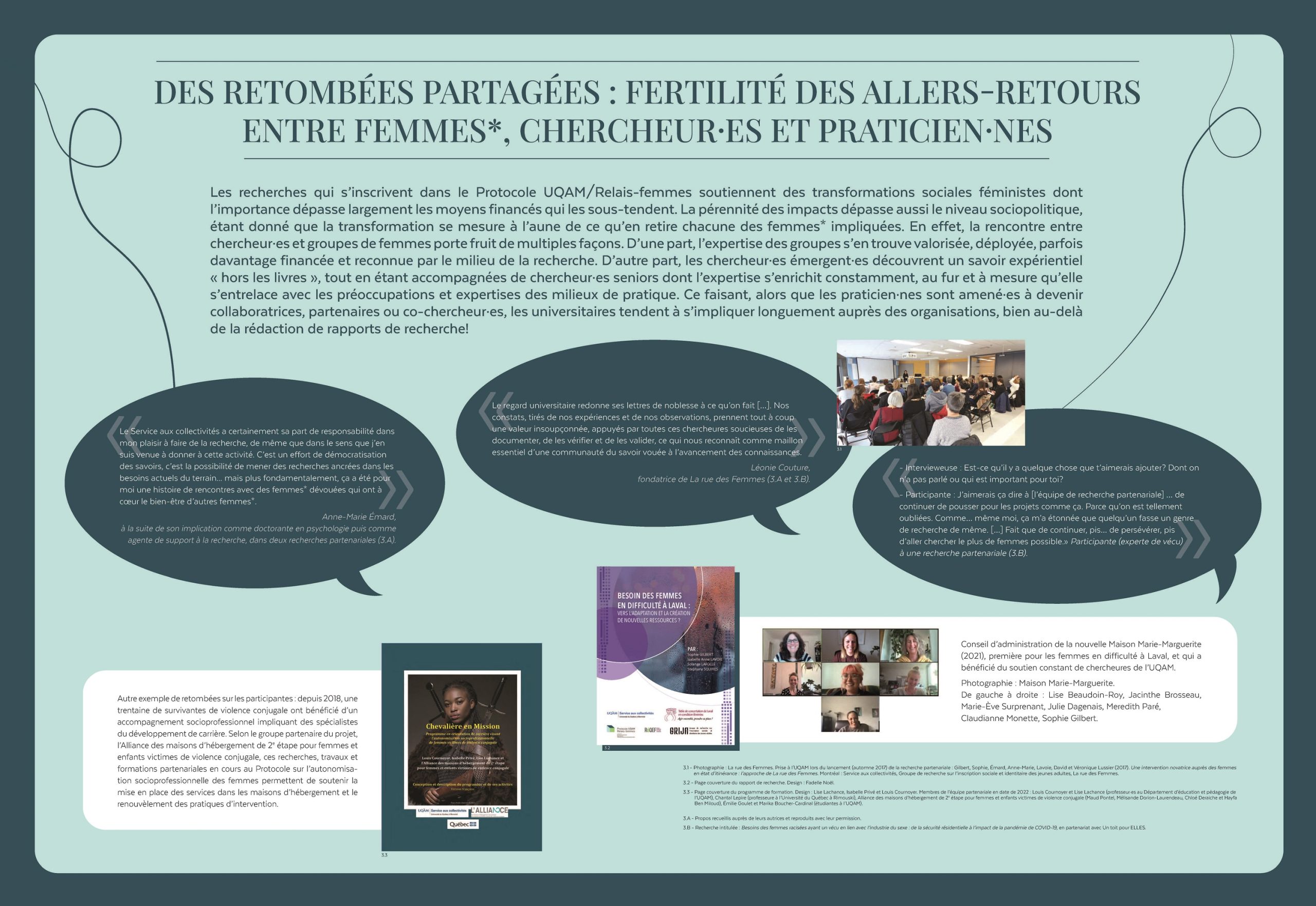

Trois pratiques, postures et compétences ressortent particulièrement des récits ici consignés. Tout d’abord, les capacités d’adaptation multiples des équipes, selon les conjonctures macro ou situées des partenaires et des personnes en présence (tenant compte de leurs forces, vulnérabilités et impératifs) sont à souligner. En témoigne l’importance du temps investi par des chercheures pour soutenir des démarches féministes portées par des groupes, particulièrement visibles dans le cas des articles « La violence conjugale comme un enjeu émergent de santé et sécurité au travail : genèse et réalisations d’un partenariat porteur » et « L’expérience de la Maison Marie-Marguerite : un partenariat soutenant la création d’une première ressource d’hébergement pour femmes en difficulté à Laval ». Les aléas de l’actualité, en particulier sur le plan politique, exigent que la recherche mette les bouchées doubles, rattrape et s’ajuste parfois au rythme de l’action politique lorsque des opportunités (commissions parlementaires, financements gouvernementaux à saisir en fin d’année budgétaire, stratégies et plans d’action gouvernementaux à déployer, etc.) surgissent. Toutefois, ces opportunités ne sont pas sans bouleverser les agendas et les dégrèvements d’enseignement, bien que nécessaires, ne peuvent pas toujours ou entièrement pallier les manques (de temps, surtout) à gagner. Or, un contexte fructueux d’interdépendance et de complémentarité entre groupes et chercheur·es féministes amplifie la mutualisation des expertises (comme on le voit, par exemple, pour l’équipe « Chevalière en mission : programme en orientation de carrière visant l’autonomisation socioprofessionnelle de femmes victimes de violence conjugale »). Cette posture permet aussi de compter les un·es sur les autres – au-delà du simple maillage et des réseaux – et que tous·tes s’impliquent dans le croisement des savoirs. La coconstruction qui en résulte s’opère d’ailleurs à plusieurs niveaux et parfois dans plusieurs phases des recherches (« Briser le silence entourant le harcèlement de rue : retour sur la contribution d’un projet de recherche-action féministe », « Justice pour femmes victimes de violence : perspectives étudiantes sur une recherche partenariale féministe et ses retombées », « Démarche féministe pour contrer la précarisation de travailleuses à revenu modeste au moment de leur retraite »), après la mise à jour de problématiques auparavant méconnues et peu documentées, nécessitant par la suite approfondissement et mobilisation.

Une transversalité certaine, ou… les enjeux féministes sont partout!

Ces pratiques gagnantes sont observées dans une pléthore de projets partenariaux menés certes en contexte féministe ou se déployant dans le cadre plus général du SAC. À cet effet, notons que les projets touchant les dimensions du travail à l’aune du genre (« La violence conjugale comme un enjeu émergent de santé et sécurité au travail […]» ; « Démarche féministe pour contrer la précarisation de travailleuses à revenu modeste au moment de leur retraite »; « Chevalière en mission […] ») ont bénéficié non seulement du soutien et de la diffusion du Protocole UQAM/Relais-femmes, mais également du Protocole UQAM/CSN/CSQ/FTQ. Ainsi, le Protocole, loin de ne représenter qu’un groupe identitaire (femmes*), influence aussi les perspectives féministes dans les autres domaines du SAC et vice-versa. Par exemple, les pratiques décoloniales mises de l’avant dans le cadre des partenariats avec Femmes autochtones du Québec (FAQ), s’étant principalement – mais pas exclusivement – déployées dans le cadre du domaine communautaire du SAC, ont été sources d’enseignements pour le Protocole UQAM/Relais-femmes.

… et une réflexivité certaine!

Si plusieurs chercheur·es souhaitent collaborer avec les milieux de pratiques pour amplifier la mutualisation des expertises, une réflexivité s’impose, et ce, pour s’ajuster aux besoins émergents observés par les groupes. Or, l’établissement et le renforcement de liens significatifs ainsi que le processus d’apprentissage collectif ne se font pas sans réflexion critique. Il importe d’abord de nommer les défis, impératifs et temporalités de deux mondes parfois convergents, mais parfois divergents, que sont les groupes et les universitaires. À titre d’exemple, dans le processus de diffusion des résultats, un article scientifique révisé par les pair·es sera souvent beaucoup plus utile dans la carrière des chercheur·es universitaires qu’une vidéo de mobilisation ou un résumé exécutif de deux pages, utilisés à bon escient par les groupes afin de faire essaimer leurs revendications au sein de divers milieux et auprès de décideur·euses. Autres exemples : la conciliation des différentes disciplines et idéologies présentes dans les équipes, courants féministes, etc., et la manière de les déployer concrètement dans les discours et pratiques (entre universitaires, entre groupes, entre universitaires et groupes) représente parfois un défi, au-delà de l’adhésion plus générale aux dits féminismes. Il nous faut également mieux cerner la place des étudiant·es dans les projets et reconnaitre le rôle majeur apporté par ceux et celles-ci dans la coconstruction des savoirs, dimension peu documentée à l’heure actuelle – la contribution de l’équipe « Justice pour femmes victimes de violence : perspectives étudiantes sur une recherche partenariale féministe et ses retombées » à cet égard étant toutefois à souligner. La complexité de la coordination d’une telle démarche et les exigences du rôle de l’agente de développement/intermédiation (ex. : pédagogie d’intégration de toutes les parties prenantes de l’équipe, accompagnement macro dans toutes les phases des projets, y compris dans la diffusion, d’où la métaphore de la pieuvre (cf. « Justice pour femmes victimes de violence […]») le nécessaire « bilinguisme » recherche-pratique2Concept mis de l’avant par Mylène Bigaouette lors d’un discours hommage à Lyne Kurtzman (vers 00 :53 :20) émis le 29 septembre 2022 à l’occasion du 40e anniversaire du Protocole UQAM/Relais-femmes. https://www.youtube.com/watch?v=sEOtu154jrk) représentent autant d’acquis à préserver, transmettre, coconstruire, documenter3Une recherche sur le rôle d’intermédiation en contexte partenarial féministe est actuellement en cours avec Lyne Kurtzman (professeure associée à l’IREF-UQAM) comme chercheure principale. Ce projet est soutenu par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et implique comme co-chercheures Julie Raby et Josiane Maheu (Relais-femmes), Marie-Hélène Deshaies (ULaval), Isabelle Courcy (UMontréal), Nerea Aizpuru, Claire Alvarez et Eve-Marie Lampron (UQAM)., financer et peaufiner.

Du côté des Fonds de recherche du Québec, ce rôle central tend à être reconnu : « Les intermédiateurs sont formés, compétents et reconnus pour rapprocher la communauté de recherche et la société »4Fonds de recherche du Québec – FRQ (2019). Rencontre de réflexion sur l’engagement citoyen en recherche, synthèse. Québec, p. 4.. L’accompagnement des projets par une agente d’intermédiation est donc crucial. Devant l’intérêt croissant des groupes envers des collaborations universitaires, la complexité des enjeux rencontrés et afin d’augmenter la portée et le nombre de projets structurants, les ressources humaines au SAC et au Protocole devront nécessairement être bonifiées. Une constante réflexivité opère donc tant dans une perspective de codéveloppement continu, dans l’accompagnement des projets, que dans le but de mieux faire reconnaître par les institutions la nécessité de ce rôle et de l’approche qui le sous-tend.

Le cœur des processus de recherche féministes et leurs impacts multiples

Les retombées et impacts des projets partenariaux pour leurs différentes actrices ont été mis en exergue tout au long de ce numéro; on constate d’ailleurs un écart significatif entre l’impact des retombées pour la société québécoise et les moyens mis à la disposition des équipes, tel qu’illustré dans les projets « La violence conjugale comme un enjeu émergent de santé et sécurité au travail […]» et « Démarche féministe pour contrer la précarisation de travailleuses à revenu modeste au moment de leur retraite ». Concernant les chercheur·es universitaires, on sait également que l’expérience en recherches partenariales n’a pas toujours été valorisée par les pair·es. Cela dit, la reconnaissance accrue de ce type de démarche et de ses apports, notamment par les organismes subventionnaires, les universités5À titre d’exemple, parmi les six nouveaux Projets Impact UQAM ayant contribué à transformer la société québécoise, dévoilés en 2022, trois ont été accompagnés par le SAC, dont deux par le Protocole UQAM/Relais-femmes. [s.a.] (2022, 9 décembre). Six nouveaux Projets impact. Actualités-UQAM. https://actualites.uqam.ca/2022/six-nouveaux-projets-impact/. Notons que parmi les 56 projets sélectionnés au cours des cinq dernières années, dix ont été accompagnés par le SAC. L’existence d’une structure telle que le SAC est en soi un signe de reconnaissance, par l’UQAM, de la pertinence des démarches partenariales université/groupes et de la pratique d’accompagnement soutenu et d’intermédiation qu’ils impliquent. et la société civile6L’obtention du prix de Scientifique de l’année Radio-Canada par la professeure Manon Bergeron (sexologie) en 2018, en reconnaissance de ses travaux partenariaux en matière de violence sexuelle, est évocatrice à cet égard; notons que plusieurs de ces travaux se sont déployés dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes du SAC., crée actuellement un contexte favorable. Des professeures de l’UQAM ont récemment obtenu des promotions sur la base de leur expertise en recherches partenariales; certaines institutions, dont l’UQAM, sont donc progressivement amenées à reconnaître l’importance de ce travail de proximité réalisé de concert avec les milieux. Cette posture met également en exergue le nécessaire arrimage des théories et des pratiques féministes, tant dans le processus, les résultats que les retombées.

En ce qui concerne plus particulièrement les chercheur·es étudiant·es impliqué·es dans la quasi-totalité des projets, il importe non seulement de documenter leurs expériences (tel qu’établi ci-dessus), mais également de poursuivre auprès et avec elles et eux le travail de mise en valeur de la recherche partenariale, par exemple en faisant connaître ce type de démarche aux 1e, 2e et 3e cycles, le tout avec le soutien essentiel de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) et d’un programme de conférences en cours. En collaboration avec l’IREF, le volet étudiant du SAC, le Chantier du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) sur la recherche partenariale et la coconstruction des connaissances et l’Observatoire francophone sur le développement inclusif par le genre (OFDIG), un inventaire des outils méthodologiques relatifs à la recherche partenariale est d’ailleurs en cours et devrait être rendu disponible à la communauté d’ici 2024. Tout en poursuivant les collaborations avec les professeur·es, il est ainsi nécessaire de soutenir le développement d’une relève féministe à même de promouvoir les collaborations avec les milieux de pratique, qu’il s’agisse des étudiant·es, de post-doctorant·es ou de chercheur·es précaires, dans un contexte où elles et eux ont beaucoup à offrir. Le financement, depuis 2018, de projets partenariaux impliquant des professeur·es associé·es et chargé·es de cours, par le biais du Fonds de recherche du Service aux collectivités et du don de la professeure émérite Ruth Rose (sciences économiques et IREF, UQAM), s’est avéré très structurant à cet effet et a contribué à faire naître les projets « Briser le silence entourant le harcèlement de rue […]» et « Chevalière en mission […] ».

En ce qui concerne les groupes, il est essentiel de poursuivre le travail de documentation des nombreuses retombées des projets, qu’elles concernent les organismes ou les collectivités féministes activistes, de recherche ou sociopolitiques7À titre d’exemple récent, on constate en juin 2022 que trois projets partenariaux accompagnés par le Protocole UQAM/Relais-femmes sont explicitement référencés dans la nouvelle Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance (Secrétariat à la condition féminine, 2018 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf ).. Rappelons également que les groupes féministes, dans les dernières décennies, se sont professionnalisés et qu’ils comptent plusieurs universitaires aguerries dans leurs équipes. En découle l’importance accrue de ne pas oublier, dans les projets, les expertes de vécu et les femmes directement concernées par les problématiques et les vécus ciblés par les équipes partenariales. La compensation, par les bailleurs de fonds en recherche et les universités, de la contribution incommensurable des groupes aux projets permet également de soutenir leurs actions; cette pratique, d’ores et déjà en vigueur au SAC depuis 2021, sera à renforcer et à déployer dans divers contextes8Le Manifeste À nous la recherche : 5 actions structurantes pour soutenir des collaborations université-collectivités porteuses d’égalité, initié par Relais-femmes et co-signé par le Comité-conjoint du Protocole, illustre bien l’importance de cette action..

Des enjeux à mettre en lumière et des ponts à bâtir

Fortes de ces enseignements et acquis, et en réponse aux enjeux de l’heure et émergents, nous comptons être prêtes à y faire face et poursuivre notre rôle d’antenne afin de demeurer à l’affût des préoccupations des groupes et des universitaires. Il nous faudra notamment mettre en lumière et soutenir les actions et analyses de groupes dont l’itinéraire intellectuel et l’expertise se focalisent sur des enjeux tels que la santé des femmes* ou la justice environnementale, deux champs en émergence (parmi tant d’autres) et ainsi relever de façon féministe, par une alliance groupes/universitaires, les défis énormes qui se posent.

Au cours des dernières années, des actrices des milieux académique et de pratique se sont mobilisées afin de mettre à jour les oppressions multiples vécues par les femmes*, comme illustré dans l’exposition Côté recherche, côté pratique : 40 ans d’alliances féministes au Protocole UQAM/Relais-femmes. Par leurs actions, elles ont parfois bouleversé, et dans certains cas renforcé, l’orientation des projets en propulsant l’intersectionnalité au cœur des combats. L’intégration de l’imbrication des oppressions vécues par les femmes* dans les analyses des mouvements féministes du Québec est en constante évolution. Depuis plusieurs années, le Protocole UQAM/Relais-femmes chemine avec les femmes* et groupes marginalisés. Son engagement se concrétise de diverses façons : choix de méthodologies qui décentrent le regard de l’expérience des femmes des groupes majoritaires, étude de l’intégration de l’intersectionnalité par les organisations féministes et priorisation des projets sur, par, pour ou avec des groupes de femmes* à la croisée des oppressions. Par ailleurs, divers projets rendent compte de l’entrelacement du sexisme et d’autres systèmes d’oppression tels que le racisme, le colonialisme, le classisme, l’hétéro-cis-sexisme, le capacitisme et l’âgisme. Ils visent à nous outiller collectivement afin de poursuivre, en solidarité avec les femmes* aux marges et leurs alliées, les luttes nécessaires à leur déconstruction, le tout dans une perspective de transformation socia9Voir les panneaux de l’exposition Côté recherche, côté pratique..

Or, malgré la richesse des activités, des projets et des groupes rejoints par le Protocole, force est de constater quelques absences, malgré la priorisation des projets par, pour et avec des groupes de femmes* davantage marginalisées. Les enjeux associés à la recherche inclusive nous amènent à considérer diverses questions relatives à la production de connaissances dans ce contexte. S’il convient de célébrer les réussites, il importe aussi de maintenir notre regard critique sur les écueils et de soulever les points à améliorer. En particulier, il semble nécessaire de reconsidérer la place à partager avec les personnes les plus précarisées, trop souvent considérées comme sujets d’étude et non comme contributrices actives aux savoirs institués. Cela demande des engagements multiples à travers la priorisation des enjeux traités, des actions et des méthodologies renouvelées. Nous sommes également conscientes qu’au-delà des thématiques et méthodes des projets, il est nécessaire de poursuivre nos réflexions en lien avec la décolonisation des savoirs, pratiques, modes organisationnels et habitus de recherche.

Le Protocole, pendant les dix prochaines années, répondra présent aux demandes des groupes de femmes* particulièrement discriminées, à risque de demeurer en périphérie de ses activités. Une telle démarche implique d’aller à leur rencontre, en mode écoute, le tout afin d’explorer les avenues possibles d’alliances en réponse à leurs besoins et de réviser nos pratiques. Qui sait ce qui pourrait naitre de ces échanges? Des projets de recherche ou de formation, à soutenir en priorité, pourraient en émerger.

Bref, le dialogue sur le sujet peut et doit continuer à se déployer, par exemple en organisant des ateliers thématiques et de partage ou en soutenant et diffusant les projets porteurs. Il importe d’être vigilantes quant à cette visée d’outrepasser nos réseaux habituels, donc de cibler et prévenir les réflexes discriminants et enfin, de diversifier les pratiques. Au-delà de la sensibilité déployée à l’égard des groupes minorisés dans l’accueil des projets, nous souhaitons continuer à réfléchir à d’autres façons d’intégrer et d’incarner cette posture dans les analyses et cultures de travail de manière concrète.

C’est donc dire que les oppressions vécues sont multiples, complexes et que l’égalité est loin d’être atteinte… Les réflexions et actions se poursuivent au Comité-conjoint du Protocole UQAM/Relais-femmes, en s’inspirant certes du passé, mais aussi en portant le regard vers l’avenir, avec comme assises les enjeux qui interpellent les groupes, la visée du Protocole étant de répondre à leurs besoins. Nous en profitons pour remercier les groupes et personnes qui nous font progresser dans le but de bâtir des mouvements féministes et des sociétés plus inclusives et solidaires, qui inspirent à faire mieux et à se dépasser.

Des modes de diffusions renouvelés

Au-delà des façons traditionnelles, nous constatons aussi la pertinence d’investir des modalités de diffusion émergentes (ex : bandes dessinées, balados, infographies) à l’aide de ressources conséquentes et avec le soutien des membres du Comité-conjoint ayant déjà expérimenté de tels outils. Nous comptons également maintenir les efforts d’accessibilité des évènements et captations qui en découlent, notamment pour les personnes sourdes, avec un handicap auditif ou visuel. Dans la même veine et de manière à rejoindre un public plus extensif, favoriser la présence des projets dans les médias et sur les réseaux sociaux s’avère essentiel dans la foulée de la visibilité significative ayant marqué les dix dernières années; autant d’activités qui doivent également être renforcées et se poursuivre. À cet effet, nous pourrons assurément compter sur nos synergies écosystémiques (IREF/RéQEF/OFDIG/Relais-femmes et ses groupes membres, sans parler des chaires de recherche et autres lieux où siège l’agente responsable du Protocole), nourries par des contacts soutenus et des projets collectifs structurants.

En guise d’ouverture (et pour ne pas conclure …)

Si nous sommes toutes mobilisées depuis tant d’années, c’est sans doute parce que nous croyons aux sens multiples de l’alliance et à la nécessité de renforcer l’accueil des propositions des groupes de femmes* qui nous font confiance. Nous savons également qu’il faut cibler les besoins des groupes à la croisée des oppressions et concilier des cultures organisationnelles, des analyses et des idéologies, quelles que soient les conjonctures sociopolitiques que nous traversons… restons à l’affût!

Nous émergeons d’une pandémie mondiale et cette crise a érigé des murs virtuels entre nous, creusé des fossés déjà très, voire trop profonds lorsque sont évoqués moult enjeux sociaux. Mais étonnement (ou peut-être pas), ce que nous avons traversé ensemble comme parties prenantes de recherches et formations partenariales a aussi été revigorant : nouvelles méthodes de diffusion, accélération des communications, documentation des réalités vécues par les femmes* pendant la pandémie… un boost inattendu dans nos espoirs, nos habitus, nos façons de réfléchir! En termes de recherche partenariale féministe, c’est entre autres grâce à la force du Protocole que nous avons pu nous réinventer dans un contexte où notre solidité était déjà fondée sur quarante ans de collaborations, d’alliances et de solidarités.

Impossible de conclure sans réitérer qu’être féministes implique d’être toujours prêtes à chercher à faire mieux, à poursuivre notre nécessaire réflexivité individuelle et collective : à cet effet, le Protocole maintient le cap. En route vers les dix prochaines années!

Notes de bas de page

- 1Personnes s’identifiant comme femmes.

- 2Concept mis de l’avant par Mylène Bigaouette lors d’un discours hommage à Lyne Kurtzman (vers 00 :53 :20) émis le 29 septembre 2022 à l’occasion du 40e anniversaire du Protocole UQAM/Relais-femmes. https://www.youtube.com/watch?v=sEOtu154jrk

- 3Une recherche sur le rôle d’intermédiation en contexte partenarial féministe est actuellement en cours avec Lyne Kurtzman (professeure associée à l’IREF-UQAM) comme chercheure principale. Ce projet est soutenu par le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et implique comme co-chercheures Julie Raby et Josiane Maheu (Relais-femmes), Marie-Hélène Deshaies (ULaval), Isabelle Courcy (UMontréal), Nerea Aizpuru, Claire Alvarez et Eve-Marie Lampron (UQAM).

- 4Fonds de recherche du Québec – FRQ (2019). Rencontre de réflexion sur l’engagement citoyen en recherche, synthèse. Québec, p. 4.

- 5À titre d’exemple, parmi les six nouveaux Projets Impact UQAM ayant contribué à transformer la société québécoise, dévoilés en 2022, trois ont été accompagnés par le SAC, dont deux par le Protocole UQAM/Relais-femmes. [s.a.] (2022, 9 décembre). Six nouveaux Projets impact. Actualités-UQAM. https://actualites.uqam.ca/2022/six-nouveaux-projets-impact/. Notons que parmi les 56 projets sélectionnés au cours des cinq dernières années, dix ont été accompagnés par le SAC. L’existence d’une structure telle que le SAC est en soi un signe de reconnaissance, par l’UQAM, de la pertinence des démarches partenariales université/groupes et de la pratique d’accompagnement soutenu et d’intermédiation qu’ils impliquent.

- 6L’obtention du prix de Scientifique de l’année Radio-Canada par la professeure Manon Bergeron (sexologie) en 2018, en reconnaissance de ses travaux partenariaux en matière de violence sexuelle, est évocatrice à cet égard; notons que plusieurs de ces travaux se sont déployés dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes du SAC.

- 7À titre d’exemple récent, on constate en juin 2022 que trois projets partenariaux accompagnés par le Protocole UQAM/Relais-femmes sont explicitement référencés dans la nouvelle Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance (Secrétariat à la condition féminine, 2018 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf ).

- 8Le Manifeste À nous la recherche : 5 actions structurantes pour soutenir des collaborations université-collectivités porteuses d’égalité, initié par Relais-femmes et co-signé par le Comité-conjoint du Protocole, illustre bien l’importance de cette action.

- 9Voir les panneaux de l’exposition Côté recherche, côté pratique.

Anney, Ama Maria, Raby, Julie, St-Gelais, Thérèse, Gilbert, Sophie, Lampron, Ève-Marie, Seuve, Marina, Simoneau, Marcel, Bigaouette, Mylène, 2023, « Pour ne pas conclure : perspectives pour les prochains maillages féministes », dans Ève-Marie Lampron, Ama Maria Anney, Mylène Bigaouette, Sophie Gilbert, Julie Raby et Marina Seuve (dir.), Le Protocole UQAM/Relais-femmes : 40 ans de retombées au service des savoirs et de l’action féministes, Cahier de l’IREF no10, en ligne sur PréfiX, https://revues.uqam.ca/prefix/cahiers-iref/pour-ne-pas-conclure-perspectives-pour-les-prochains-maillages-feministes/

Cahier IREF

Ce travail est sous une licence CC BY-NC-ND 4.0.